Di Mauro Massari

Pare che la nascita di un poeta sia sempre un atto di disordine. Eppure, affacciarsi alle Poesie dell’inizio (Mondadori) di Milo De Angelis rimanda al tepore di una gita in campagna, rassicurante, come il cedere di aghi di pino sotto il passo di scarpe nuove. Si tratta di testi scritti tra il 1967 e il 1973, cinquantuno frammenti che rivelano una fisionomia espressiva marcata, seppure giovanile. E se è vero che la poesia è un albero che cresce a tempo debito, il De Angelis ragazzo prova a far saltare il banco, mettendo in tavola frutti già succosi e maturi. Pagine che assomigliano a carezze della sera, e si snodano dissonanti tra la concretezza dei luoghi quotidiani e la diversità tagliente dei personaggi che li abitano. Dritto al cuore, come la freccia che fa il suo dovere, fino al dolore, chiaro, riconoscibile: materia viva che si insinua, come un respiro affannoso in un paesaggio di apparente innocenza. Un dolore che attraversa ogni verso, che accende ogni parola, rendendo lo scenario un burrone senza rete, in equilibrio incerto tra echi di dolcezza e indispensabili pericoli.

Un libro romantico e oscuro, quindi, che segue fedele il suo tema come fa il girasole, senza temere di guardare nel buio, e parla di passato con un linguaggio al presente, tra pulsioni sessuali e il grigiore onirico di periferie ammiccanti. De Angelis fa con i versi quello che Charlie Parker faceva col sax: liberamente, tutto quello che vuole. Ma quella qui citata non è una libertà da fine settimana, da ritorno alle radici umane che avvertiamo il sabato o la domenica mattina. Quella del poeta è piuttosto una libertà composta, di obbedienza devota a ciò che si ama.

Tra chi gioca alle parole, a volte, si tende a ostentare una conoscenza reciproca anche quando non c’è mai stata. Mi diverte allora l’idea di andarmene a passeggio per la memoria sottobraccio a un giovane Milo, vagando in una Milano che non c’è più, che non ho mai respirato, in cui non sono mai nato. Fin dai primi passi, mi sembra di sentire la tensione verticale del poeta, in un dinamismo di carne e muscoli che irradia la parola. Non solo una forza di leve formale, ma una spinta dall’interno, un flusso di elettroni tra fibre e vocali, che spacca il tempo a metà, fino all’essere della scrittura stessa. E se scrivere è davvero «rinnovare la ferita», come mi ha detto lo stesso Milo una volta, il nostro entretien infini si concentra allora su quei ricordi che diventano salvezza, sulla capacità di arretrare, sulla fame d’amore. “Che beffa/ che idiozia:/ ti descrivevo ancora, tra i dischi./ Chi ha voluto questi ritorni, chi si è servito di te/ per farmeli nascere?”.

Ecco far capolino, puntuale, l’altro lato dei sentimenti. Testa o croce, più niente che tutto, una schedina da tripla: 1, X, 2. Il tono disilluso e amaro che evoca un senso di disorientamento. Tornando alla nostra passeggiata sottobraccio, qui ci siamo fermati in un bar di quartiere dalle luci tenui, davanti a un bicchiere sudato, in un orario che dice ancora luce del sole, mentre l’andirivieni di avventori di passaggio è solo un rumore di fondo, un ciclico susseguirsi di facce, e nasi e scarpe. E intanto Milo continua a cantare il suo canto, con lo sguardo dei vivi e la voce spezzata.

“La coppia continuerà/ spietata perché soffre. È il suo tempo/ dove l’esistenza e la storia/ non s’ incontrano in una delusione privata/ lontani”. Un’apertura violenta al tema della solitudine a due, che De Angelis sventola sulla faccia del lettore inerme. Come se non volesse perdere tempo, come se la finestra della poesia che guarda al centro della malinconia richiedesse di lasciarsi cadere dentro, di saltare prima che la folata si esaurisca. Allora, se anche tu ti lasci cadere, capisci che la poesia non cerca nulla. Il suo rifiuto immediato elimina a priori qualsiasi simbologia preconfezionata che, esteticamente, potrebbe sembrare necessaria per entrare in contatto con la malinconia. Quando Milo menziona questi simboli lo fa per scartarli, troppo indiretti, troppo unilaterali, troppo parziali. Si tratta dei soliti simboli notturni della malinconia, ma lui ha già colto la fusione dei contrari, la loro coesistenza in pieno giorno, come il veleno che si mescola al miele. I versi finali si compiono in questo incontro degli estremi, dove l’uno non nega l’altro, ma li ingloba entrambi: “là fuori, sulle sedie di legno/ dopo i film erotici e i seni perfetti/ uomini e donne tornano a casa/ senza riconoscersi”.

Se questo libro fosse un quadro sarebbe un Sironi, se fosse un film sarebbe Paris, Texas di Wim Wenders. Poesie dell’inizio è invece il desiderio di esserci. E nella necessità di radicarsi nel presente, affiora come una presenza di ciò che è finale. C’è l’intuizione della distruzione, c’è un indizio di disfacimento, ma è lontano, innecessario. Incosciente, come i bambini che non temono la morte, per il semplice fatto che non la considerano una possibilità.

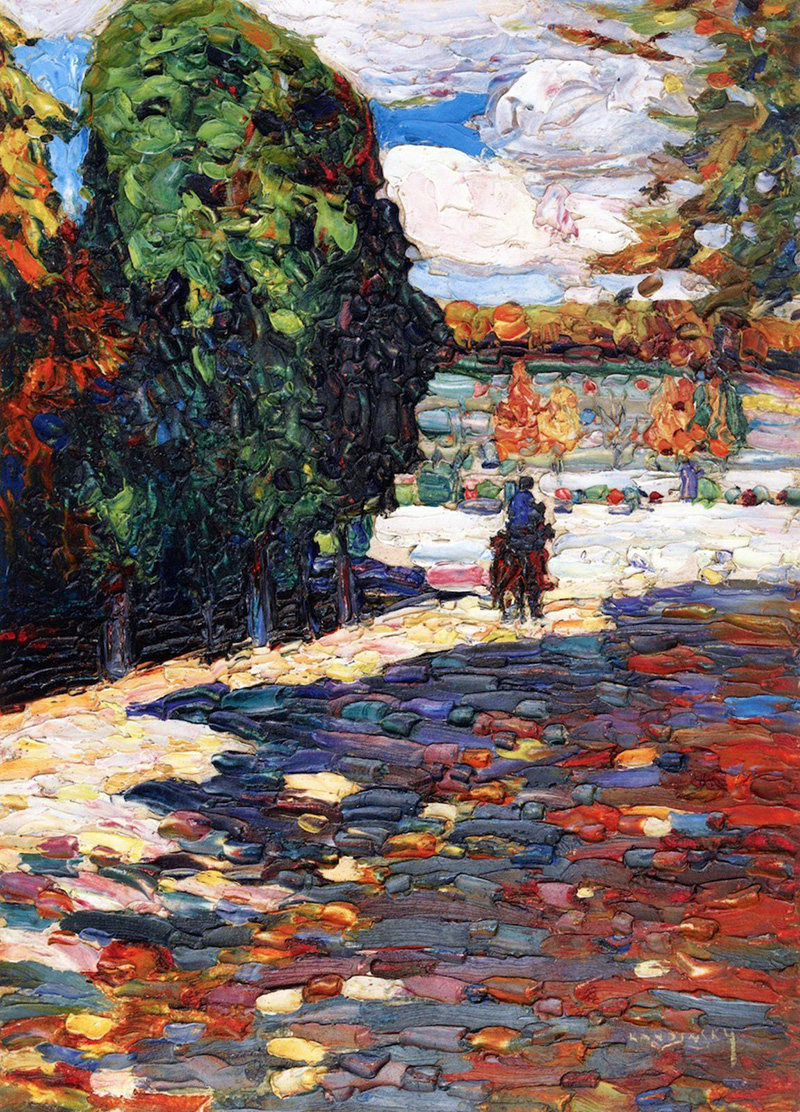

In copertina: Wassily Kandinsky, Parco di St. Cloud