Ci sono voluti molti anni e molte vite altrui a Sandra Petrignani per approdare alla propria biografia, che comunque non è la sua bensì quella di una donna di nome Elettra che molto le somiglia e che preferisce scrivere dei propri cani piuttosto che di sé. Autobiografia dei miei cani, edito nella nuova collana “Gramma” di Feltrinelli, è però un’opera in cui “tutto è vero e tutto è falso”, avverte l’autrice sulla soglia del libro, e d’altra parte già in uno dei suoi libri più recenti, Leggere gli uomini, Petrignani affermava che “la verità è inattingibile e il nostro manipolarla modifica i contenuti di realtà, la letteratura è un luogo di inevitabile distorsione dei fatti”. Ogni fatto è quindi sempre mutato dallo scrivere, dal raccontare: il lettore è avvisato. E tuttavia non di pura invenzione qui si tratta.

Il libro si apre al Caffè Greco, famoso luogo di ritrovo di molti artisti del secondo Novecento ormai invaso perlopiù da turisti, con due scrittori che parlano di letteratura. Uno dei due morirà presto, o meglio subirà un incidente che lo rovinerà per sempre. La narratrice, Elettra, alter ego di Sandra Petrignani, annuncia il suo giocoso progetto di un’autobiografia “canina”, Autobiografia dei miei cani, appunto, mutuando il titolo da Autobiografia del Rosso di Anne Carson. L’altro scrittore, in cui nel corso del libro ci sembrerà di riconoscere Daniele Del Giudice, ha invece detto che un giorno intende scrivere la storia della sua vita, riprendendo Tolstoj, dalla Confessione: “Un giorno o l’altro racconterò la storia della mia vita…” Dopodiché il capitolo introduttivo finisce e la narratrice comincia a raccontare e forse a fabulare, partendo da quanto le è rimasto del suo amico dopo la sua scomparsa – “La verità delle persone, ammesso che esista, non si rivela che dopo parecchi fallimenti” – e passando poi al suo primo cane e quindi alla sua infanzia. I ricordi affiorano nell’acqua, nuotando; il procedere a un tempo leggero e esperto della scrittura, perché Petrignani è una delle nostre migliori stiliste, sembra in effetti seguire il corso libero delle bracciate e il susseguirsi delle vasche. Come l’attività del nuoto in piscina, Autobiografia dei miei cani è un libro di grande disciplina e libertà. Come diversi libri di Petrignani, è anche un’opera difficile da costringere in un genere.

“Sandra Petrignani scrive con un incantevole esercizio di leggerezza” osserva Ian McEwan sul dorso del libro, e le parole risalgono a uno dei primi libri di Petrignani, Il catalogo dei giocattoli, scritto nel 1988 e molto amato da Giorgio Manganelli, un’opera che a sua volta si raffrontava con la memoria di ciò che abbiamo perduto. “Scrivere un libro sui giocattoli” notava Manganelli. “Non è un’idea brillante? Semplice? Inquietante? Ma è, forse, un’idea terribile. È come scrivere un libro sui fantasmi, sulle apparizioni, sui brividi in forma di animale, un animale incomprensibile, impossibile, inesistente…” Con Autobiografia dei miei cani invece Petrignani scrive di animali reali, esistiti o esistenti, tutti i cani della sua vita, ed è un’idea altrettanto affascinante che la porterà a confrontarsi con la felicità e con la morte e perfino con il terrore. “Beati gli animali che non sanno la morte se non quando avviene” scrive a un certo punto Elettra, la narratrice – cioè, sia pure sotto falso nome, Petrignani.

Il personaggio di Elettra potrebbe essere accomunato a un’altra presenza “fittizia” (ma qual è poi la differenza fra realtà e finzione?) di un libro di Petrignani, la giovane Nina che attraversa Addio a Roma, vasta opera anch’essa di memoria che racconta l’irrepetibile stagione artistica del nostro secondo Novecento, dalla morte di Benedetto Croce nel 1952 all’assassinio di Pier Paolo Pasolini nel 1975. Addio a Roma è un libro – sia detto per inciso – che chiude un’epoca e che le prossime generazioni di scrittori e di poeti dovrebbero tenere a mente per capire ciò che siamo stati un tempo, quando non passavamo le ore a promuoverci su Facebook ma ci si incontrava nei caffè e si discuteva, ci si amava, si rideva, spesso si litigava, talvolta si soffriva. Anche Sandra Petrignani – come Elettra, come Nina, come la maggior parte degli scrittori che rivivono nei suoi libri – appartiene a una specie in via di estinzione, quando l’arte semplicemente significava tutto. Non è un caso che Autobiografia dei miei cani si apra con due scrittori che chiacchierano al Caffè Greco, testimoni della fine di un mondo che forse non è ancora finito del tutto o che comunque si può far rivivere leggendo o raccontando o ricordando; ma bisogna saperlo fare. McEwan parlava di leggerezza, a proposito di Petrignani. Però si tratta di una leggerezza stilistica che sa anche essere terribile e talora terribilmente esatta, sia in questo ultimo libro che nelle sue opere precedenti. “Tutti gli oggetti in una stanza hanno una storia” scrive la narratrice di Autobiografia dei miei cani, all’inizio di uno dei capitoli, ed è una bella e – a pensarci – terribile frase che ci riporta ai fantasmi de Il catalogo dei giocattoli, tanto amati da Manganelli. Oppure, in Come fratello e sorella, romanzo del 1998 purtroppo ormai fuori edizione: “Il suicidio, sosteneva lui, non è una richiesta di affetto, non è un gesto amichevole. È mandare a fare in culo tutti, definitivamente, e tutti insieme.” Non è quindi detto che la leggerezza stilistica debba fuggire la profondità e soprattutto la verità narrativa e biografica. Dopo Come fratello e sorella Sandra Petrignani ha scritto uno dei suoi libri di maggior successo, La scrittrice abita qui, cominciando un percorso che la porterà a rivisitare un genere da noi poco frequentato quale è la biografia. Si potrebbe parlare di “altruismo letterario”, visto che si è consacrata molto ad altri scrittori e scrittrici, ma non del tutto; rifacendosi al passato e alla memoria, pur non dimenticando mai che scrivere è (voler) raccontare, Petrignani ha saputo fare qualcosa di strutturalmente e artisticamente inedito. Molti degli scrittori e degli artisti di cui racconta, dicevamo, comprese lei stessa o Nina o Elettra, appartengono a un mondo in via di estinzione. E tuttavia è proprio da questi tempi perduti e meravigliosi che ci giungono le nostri voci più vicine e più care.

Di Edoardo Pisani

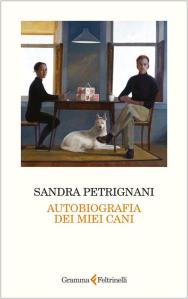

In copertina: photo by André Kertész, 1929