Anche se sei tu a guidarmi / questa terra mi è ignota /

è il diavolo probabilmente a guidarci / che gira e gira in cerchio

Puskin 1

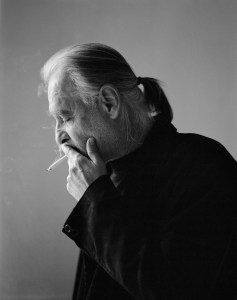

Béla Tarr usava dire che il cinema è una forma d’arte molto stupida.

Nel realizzare un film, aggiungeva, bisogna mettere da parte qualsiasi letteratura e filosofia, perché se esse permettono anche per venti pagine di scandagliare un’immagine, il cinema non ha a disposizione, appunto, che un’immagine. Si tratta di una ricerca, sì, ma non intellettuale, e per questo il regista scomoda un’espressione che, pronunciata da lui, è assolutamente pura: si tratta di ascoltare col cuore.

Il cinema è una forma d’arte molto stupida perché in fondo è (sarebbe) condannato al narrare, al rinchiudere la vita in un immaginario inizio e in una altrettanto immaginaria fine.

Il ridicolo del dovere dire, senza sosta (Peter Greenaway ha detto: il cinema è troppo importante per lasciarlo ai narratori di storie. Eppure, eppure…). Si tratta di ignorare la condizione del Tempo. Azione-informazione-stacco e così via. Eppure, ancora Béla Tarr usava dire, c’è qualcos’altro, che è la parte che lo spettatore aggiunge, il caso della sua vita, nel caso del suo cinema. È un qualcos’altro non negoziabile. Ci riguarda – è, non facciamone un dramma, la nostra vita.

Nel breve saggio sul Narratore del 1936, Walter Benjamin scrive una frase – mi lascio andare – bellissima. “La narrazione – scrive – come fiorisce nell’ambito del mestiere – contadino, marittimo e poi cittadino – è anch’essa una forma in qualche modo artigianale di comunicazione. Essa non mira a trasmettere il puro “in sé” dell’accaduto, come un’informazione o un rapporto; ma cala il fatto nella vita del relatore, e ritorna ad attingerlo da essa. Così il racconto reca il segno del narratore come una tazza quella del vasaio.”

Nello spiegare come il tempo del racconto orale, lento e sedimentato, sia entrato in crisi nel tempo dell’informazione e dell’esperienza frammentata (Erlebnis), Benjamin significativamente parla della dispersione della comunità degli ascoltatori. Non c’è più nessuno che sappia ascoltare una storia, e quindi assimilarla, perché troppo raro lo stato di “distensione spirituale” che essa richiede.

Quindi l’arte di narrare storie si perde, scrive il grande filosofo berlinese, “perché non si tesse e non si fila più ascoltandole”. L’arte di narrare storie è sempre quella di saperle ri-narrare, e quanto più l’ascoltatore è dimentico di sé, tanto più le storie si imprimono in fondo a lui.

Ciò di cui parla Benjamin è la necessità della noia, “l’uccello incantato che cova l’uovo dell’esperienza”. Il minimo rumore lo mette in fuga.

Non si tratta di fare un banale elogio di quello che è stato definito (abbastanza ridicolmente) slow cinema, al cui centro trova posto abbastanza naturalmente l’esperienza della noia, ma di rovesciare quel paradosso iniziale sulla coazione al narrare. Forse azione-informazione-stacco, e ripetizione, per quanto stia certamente nel dire, non appartiene al narrare. La storia, potenziale, travasa nella vita, che travasa nella storia (storia con la s minuscola), all’interno della comunità di ascoltatori che si trova ad assimilare, anche per caso, senza volere. È questa comunità (diremo: questo incontro) che Béla Tarr ha sempre cercato di mettere a fuoco, e non comprende solo il pubblico. Lo spiega più volte: quando si tratta di scegliere i volti del suo cinema, “non scelgo attori ma personalità. […] Se sei una professionista come Tilda Swinton o uno del negozio accanto per me è lo stesso.” Certo, ammette, serve molto lavoro, “passare molto tempo insieme”, prima che arrivino a fidarsi e, finalmente, si aprano. Arrivare a scorticarsi reciprocamente. Perché dovrebbe essere diverso il rapporto col pubblico?

Nell’ambito della masterclass gratuita all’ex Asilo Filangeri, a Napoli, nel 2024, Béla Tarr ha avuto modo di dire:

“Devi sapere che ognuno viene da una storia, un luogo diverso, con un background sociale, culturale a sé. Dobbiamo avere rispetto, comprendere tutti i particolari che abitano dentro ognuno. Bisogna entrare in empatia, avere una chiave per queste differenze. Dopo anni di esperienza, l’unica cosa che posso dire è che il nostro potere è la differenza”.

In una meravigliosa economia dell’imperduto, il cinema di Béla Tarr impone un continuo investimento, di tutto, di noi stessi, che si rovescia continuamente in una spersonalizzazione. La battaglia, enorme, è con una macchina misteriosa (il cinema) sentita come mostruosamente impersonale, rispetto alla vita che si vorrebbe continuamente aprire.

“Io sto solo cercando di capire qualcosa delle situazioni umane, come funziona la vita tra le persone. Come sono realmente i rapporti umani”2 .

Il tema, sembra paradossale, andando poi a vedere i contenuti dei suoi film, è quello dello sguardo amoroso individuato da Giorgio Colli, lettore di Nietzsche (o forse non lo è, ma forzo un po’). Si tratta ancora di scovare quell’attimo di lacerazione, all’interno del quotidiano, che squarcia il tempo e nello stesso momento dà inizio a un Tempo nuovo. È il momento in cui ci si innamora (ancora da una sua intervista: “È disonesto giudicare i tuoi personaggi. Devi amarli”).

La ricerca di questo squarcio è portata avanti con acribia: con occhio da sontuoso, perfetto, entomologo, Béla Tarr passa dai rapporti prefabbricati degli alveari sovietici ai violinisti rom, dai resti biologici della miseria, esibiti al di fuori di qualsiasi forma estetizzante, a vicende di straordinaria violenza, proprio perché perlopiù sottaciuta, spesso uterina.

In tutto ciò, la ricerca e il conseguente fallimento del set, seppure maestoso. Le proporzioni della lotta sono sempre spinte al massimo.

In quella che è una prassi della “costante violazione di tutte le regole”, citando Susan Sontag, sua grande amica, trasgredire la misura significa compiere un atto indispensabile.

Dunque, Satantango (1994)

Veniamo alle sue sette ore e mezzo di durata, alla sua catastrofe, al suo bianco e nero smisurato. (Béla Tarr ha quasi sempre girato in un bianco e nero che era già oltre qualsiasi espressionismo, e quando ha usato il colore (Almanacco d’Autunno, 1984) ha espresso un tale, insolito magistero da avere esaurito praticamente ogni possibilità in una prima e unica occasione – un cinema che già contiene Sharunas Bartas, e tanto altro. Ma tutto il suo bianco e nero è in realtà un potentissimo sconfinamento di colori, una ricchezza quasi eccessiva di occhi sgranati sul bianco).

Susan Sontag si spenderà per Satantango, lo difenderà pubblicamente, lo presenterà a New York, vedrà in questo film un estremo esempio di prova etica e di serietà assoluta, una presa di posizione indubitabile sulla sofferenza che non redime.

Nelle sue proporzioni epocali, è paragonabile più alla durata del teatro, quello classico delle tragedie greche (le rappresentazioni delle Panatenaiche che duravano un’intera giornata), quello elisabettiano, o alla Gesamtkunstwerk wagneriana.

Eppure, il film del 1994 è allo stesso tempo austero, rigoroso, composto.

Satantango, lo sosterrà Enrico Ghezzi, è indubitabilmente anche un gioco, uno scherzo terribile, un affronto, che tanto più è austero, quanto più diventa ridicolo. E la noia, non più deperimento individuale ma viva sospensione, torna in una straordinaria stra-visione, travisamento collettivo.

C’è il sublime longiniano? Certo, perché c’è la straordinaria tensione del silenzio, il rapimento, la potenza estatica, il rischio della grandezza difettosa piuttosto che la perfezione mediocre. E c’è tutta la macchina misteriosa, mostruosa che è il cinema, e tutto l’amore per il cinema, che è spinta al massimo delle sue (esigue) possibilità, esaurendosi, dilatandosi e estraniandosi da se stessa, estenuandosi, prima ancora dello spettatore, del suo residuo di attenzione, e ritornando a vivere ancora diversa da prima. Così, sette ore e mezza sono ancora poche.

Così, l’occhio nella nebbia di Louis Maloin, ferroviere nelle nebbie della Manica, sgranato nel nero, è lo stesso di una balena imbalsamata, finalmente al di fuori del Tempo, tra spettri di campane, il vento, e l’armonia che eterna ritorna contenuta nella misura di un passo. Nietzsche continua a impazzire fuori campo.

Nessuna parola ultima. Ciò che resta, come sempre, è l’amore.

Note

1 La citazione apre il film Almanacco d’Autunno (1984)

2 Intervista di Franco Maresco, Il vento delle immagini, Lipari, 2001.

Una replica a “Perché Béla Tarr diceva che il cinema è stupido”

[…] tratto da Perché Béla Tarr diceva che il cinema è stupido di Gabriele Doria, Poetarum Silva 9/01/2026 […]

"Mi piace""Mi piace"