Di Gabriele Doria

Ho tanti o pochi amici? Ho già fatto l’amore? Ho sperimentato me stessa? Mi sono conosciuta? Di certo io non odio gli adulti. Non uso ketamina anche se dissociarmi dal mio corpo sarebbe una bella sfida. So come farmi bene. So come farmi male. Sono bella. Sono brutta. Parlo disinvoltamente. Sono timida, aggressiva, modesta, molesta, cinica, socievole, capace di ridere di me stessa. Mi piace il gelato alla fragola. Non mangio le banane. Non uso i social e mi vesto come cazzo mi pare. Sono Amelia C. e per il momento è tutto.

L’adolescenza è il luogo di una strage permanente, la più intensa, la più inevitabile: il momento di

passaggio, di trapasso in cui, al di fuori del complemento di tempo e dell’illusione inizio-fine, nascita e morte si trovano nello stesso momento, colte nella flagranza dell’attraversarsi, unite e irreconciliabili.

“Forse conosco poco/quello che giova, il prezzo, la roba, e nutro/con me solo questo braccio e questa bocca//spensieratamente; a titolo d’insensata/tenerezza…” scrive il poeta Emilio Villa in Però tornare.

Cosa dire di Vigliacchi! di Amelia C. , atto d’accusa senza scampo di una diciassettenne rivolto alla generazione dei genitori, degli adulti? Come rapportarsi a questo messaggio in bottiglia (una molotov, probabilmente), questo manifesto che salva il fuoco che lo brucia?

Chi sono, innanzitutto, questi adulti?

Una risposta ce la forniscono, attuando una torsione geniale rispetto al primo film, Danny Boyle e Irwine Welsh in Trainspotting 2: nel rivedere gli stessi personaggi invecchiati di vent’anni, apprendiamo come la droga, ad esempio, sia stata sostituita dalla dipendenza per l’esercizio fisico; nuovi giocattoli (come gli smartphone) hanno sostituito i vecchi; i genitori e i sogni sono morti, e il mondo è ancora un posto respingente, ma in costante calo nella sua riserva di endorfine. Gli adulti sono qui figure di infanti andate a male, marcite dentro, che si fregiano pateticamente di contrassegni svuotati da qualsiasi essenza.

È una descrizione che si attaglia abbastanza a quello che si legge nel libro, ma l’autrice (sulla quale tutto ciò che dobbiamo sapere è che ha diciassette anni e i capelli rossi) è più diretta: “Voi siete gli adulti. Quelli che hanno perso la sfida, quelli a cui con dolore faremo il funerale.”

Si può tracciare una storia della rabbia senza scavare nel folto delle immagini? Si può tradire una

rivoluzione che non si è mai vista? E restare fedeli a un amore che non si è mai conosciuto? Amelia C. fa riferimento al ‘68, ma nella gioia crudele di chi rifiuta qualsiasi anniversario, e scrive: “Non saremo le ribelli del femminismo anni settanta. Noi siamo un mondo nuovo. Saremo proprio qualcosa di sconosciuto e lo saremo in maniera dirompente perché siamo figli di un secolo che farà da spartiacque, che stravolgerà il modo di lavorare, agire, pensare. Noi siamo l’insurrezione naturale perché la nostra natura poggia le radici su terre sconosciute, ancora tutte da scoprire.”

Tutta l’esplosività contenuta di questa scrittura diciassettenne, endovenica, via via nel libro si fa sempre più smarginata, dando l’idea di un crescendo finale verso gli ultimi, splendidi, capitoli.

È incardinata su una dicotomia Noi-Voi, ma risalendo alla rovina di una definizione solo per, infine, sfregiarne la facciata.

A un livello puramente letterario, l’eco di questa dicotomia bagnata di rabbia giovane arriva al capolavoro di Alan Sillitoe, La solitudine del maratoneta, monologo interiore di un detenuto del riformatorio che ogni giorno si allena a perdere la gara che potrebbe svoltargli la vita, senza dirlo a nessuno, ma non per capriccio, con l’aria di fare rabbia a qualcuno, no: per restare onesto con se stesso, di un’onestà diversa, incomunicabile al direttore che già pregusta il nuovo trofeo per la sua scuola:

“Io so, quando mi parla e lo guardo nel suo brutto muso da militare, che io sono vivo e lui è morto. È morto stecchito. Se facesse dieci metri di corsa schiatterebbe. Se facesse dieci metri dentro quello che succede nelle mie budella schiatterebbe egualmente: dalla sorpresa. Per il momento sono i morti come lui ad avere il coltello dalla parte del manico nei riguardi dei tipi come me, e io sono quasi certo che sarà sempre così, ma anche così, per Cristo, preferisco essere come sono sempre in fuga e a scassinare le botteghe per un pacchetto di sigarette e un barattolo di marmellata piuttosto che mettere qualcun altro sotto le suole delle scarpe, ed essere morto dalle unghie dei piedi in su. Forse si muore appena si mettono i piedi sul collo di qualcuno”.

“La storia come lunga/sarebbe a recitare;/non ho fiato, e la saliva/non ci basta a perorare/questa causa già perduta” (Emilio Villa, E lascia che vada).

Gli adulti, scrive Amelia, sono quelli che aspirano a stare “dalla parte giusta della storia, senza chiedersi quella sbagliata che faccia abbia”. Addormentati nel cicaleccio del quotidiano, non si trova il tempo per lo spazio di un ascolto, che, ammette l’autrice, pure nella distanza aprirebbe nuove prospettive; o in definitiva, per commuoversi. Così nello schermo dell’iperreale sostano per battiti di ciglia le visioni deflagrate di corpi straziati, a Gaza, sbocconcellando il menù del pranzo domenicale. Amelia si chiede, possibile che l’immagine non smuova, che non ferisca?.

Sappiamo, tramite Laurent De Sutter, che “ogni capitalismo è, necessariamente, un narcocapitalismo – un capitalismo in tutto e per tutto narcotico, la cui particolare eccitabilità non è che il rovescio maniacale della depressione, che non cessa di originare, pur presentandosi come rimedio”. Tramite l’anestesia praticata ogni giorno, l’immagine s’oblia nel tritacarne dello spettacolo, tutto ciò che un tempo era vissuto si allontana in una rappresentazione.

Guy Debord, questo grande poeta della teoria malinconica (la definizione è di Enrico Ghezzi), che Amelia C. non cita ma che sovviene più volte in lettura, scrive della “negazione della vita divenuta visibile” dove “lo spettacolo è il brutto sogno della società moderna incatenata, che infine non esprime che il suo desiderio di dormire”.

E ancora: “lo spettatore più contempla, meno vive; più accetta di riconoscersi nelle immagini dominanti del bisogno, meno comprende la propria esistenza e il proprio desiderio”.

Gli adulti si sono macchiati della colpa più grave, più imperdonabile, quella del “senso di colpa”. Amelia C. scrive in uno dei passaggi più belli del libro di questo senso di colpa che sembra “il desiderio che avete abbandonato, finendo per diventare dei burattini. E anche se ora non esiste più quella realtà di un tempo, i burattini sono diventati i vostri fantasmi”.

E liberarsi da questo senso di colpa passa necessariamente per la riconquista di quei sensi anestetizzati, come il tatto, cui si fa più volte riferimento (e ancora una volta riecheggia Debord: “lo spettacolo come tendenza a far vedere […] il mondo che non è più direttamente afferrabile, trova di norma nella vista il senso umano privilegiato, che in altre epoche fu il tatto”), quindi inevitabilmente per il gioco: “il gioco è lo strumento con cui ci liberiamo dei condizionamenti che già ci avvolgono. E nel gioco è contemplato il rischio, il proibito, il fascino per l’assurdo, il superamento del divieto, del limite! Che cosa vi fa paura? Il fatto che non siamo imbalsamati su rotaie disegnate da altri, che il viaggio lo vogliamo fare con le nostre gambe, sbagliando, divertendoci, andando appunto oltre i limiti? Se non riuscite a capire questo siete fregati. Mi spiace ma vi deluderemo. Perché noi tutto questo lo faremo e non basteranno le vostre urla, non serviranno i vostri buoni consigli, per fermarci. La verità è che il vostro più grave errore è che avete smesso di giocare, semmai abbiate iniziato”.

Torna in mente Il giro di vite di Henry James, il racconto vittoriano di spettri (freudiani) più infestato e infestante del secolo, e l’istitutrice che ne è protagonista. Attraverso un gioco sapiente di cortine di nebbia, l’autore ci abbandona alle sue omissioni e alle sue furbe cautele: i due poveri orfani sono davvero corrotti? In che misura? Gli spettri sono reali o non sono piuttosto le mortificazioni libidiche della pruriginosa istitutrice a farli emergere? Ma è singolare che al di là delle molteplici interpretazioni, la tensione quasi patologica, psichicamente esacerbata (e sottilmente incestuosa col piccolo Miles) dell’istitutrice vittoriana ricordi ciò che scrive Amelia C. sulle paranoie fondate sull’esterno: “sarei servita da vittima sacrificale e avrei tutelato la tranquillità del resto della casa. In particolare, in questo modo avrei salvaguardato i bambini” [1].

“Io ero uno schermo… dovevo stare davanti a loro. Più avrei visto io, meno avrebbero visto loro[2].

Si chiede Amelia: dove vanno a finire i sogni della giovinezza, i sogni degli adulti prima di diventare adulti? Nobody knows, risponde il film di Hirokazu Kore’eda, grande poeta di gioventù alla deriva.

Il cinema, questa grande biografia del mondo, è sempre stato intento a rappresentare quel massacro che è in sé l’adolescenza: all’inizio del millennio, con due film, Bowling for Columbine (Michael Moore) e Elephant (Gus Van Sant), egualmente celebrati ed egualmente didattici, il primo rozzamente orientato al sarcasmo di cronaca, l’altro morbosamente freddo nel suo lirismo d’autore. Entrambi ispirati a un massacro vero, quello del 1999 avvenuto nella Columbine High School. Sublime si staglia su di loro Frederick Wiseman, col capolavoro High School, che riprende la deflagrazione del 1968 e del Vietnam sgretolando il confine infiacchito tra ficiton e documentario, in un gesto di amore e di ferocia verso un irredimibile conflitto permanente. Siamo condannati a contemplare per sempre queste diverse capacità di non comprendersi? Ken Loach in Sweet Sixteen ci parla di un’altra colpa imperdonabile: la pietà, e di ragazzini costretti a fare da genitori, così come i fratelli Dardenne con Rosetta ( ma nel secondo la speranza è morta in partenza). La Doom generation di belli e dannati, ipercarezzati da Greg Araki a metà degli anni Novanta, hanno il loro doppio mostruoso nell’immagine contaminata, venerea dei Kids di Harmony Korine, mentre l’esteso, interminabile videoclip di Mommy (2014) di Xavier Dolan ci trasporta in altri eroici furori infarciti di morboso. Il Ferris Bueller di Una pazza giornata di vacanza (1986, John Hughes), sghignazza dall’alto della sua parata di reaganismo su un futuro che era già alle spalle, mentre in Society (1989) di Yuzna gli spettri freudiani esplodono in una cena

trimalchionis di frattaglie. L’arte, o meglio, lo spettacolo crea la realtà, anche quando è infima, e d’altronde per Amelia C. gli adulti sono parlati dalle parole di “attori delle fiction televisive”. La realtà sorge nello spettacolo (ancora Debord) e lo spettacolo è reale.

Mi piacerebbe ancora citare la dolcezza implacabile del poco conosciuto Tutto è perdonato, di Mia Hansen-love. Si può davvero perdonare? Il cinema, come tutta la grande arte del Novecento (se è davvero grande) non può non farci pensare alla nostra insufficienza ontologica nel dire la vita, nel documentarla, nel tradirla: ma allo stesso è inevitabile che si continuino, attraverso piccole radici insondabili, a stabilire, nel paesaggio dopo l’uragano, continuamente nuove parentele d’immagini, nella piccola grande scissione, nella piccola grande crudeltà che accomuna il cinema all’adolescenza. Amelia C. ammette, è vero, soprattutto all’inizio del libro, “vedervi sereni, calmi, ci fa stare bene. Stiamo bene se state bene” e che “Non tutto è dissimile. Noi ci portiamo comunque sulle spalle uno zaino che contiene tutto il bene e il buono che ci avete donato. Ne facciamo tesoro. Rappresenta la base di partenza per il nostro volo. Ma il volo è nostro.” E allora tutte le domande vengono rovesciate, in maniera precisa ed esatta, a coloro che non hanno saputo porle, nella malinconia di una resistenza, nella nostalgia di un discorso che non è mai iniziato. Non è contraddittorio.

Perché nel luogo della strage, della com-passione familiare, tutto è perdonabile, perfino il perdono: l’adolescenza non coincide mai con sé stessa, con un’età, col proprio corpo-testo. Resta la libertà di un (rivendicato fino all’ultimo) infinito tradirsi, che appartiene all’immagine scheggia perennemente irreconciliata del cinema (quando è grande) e alla poesia (quando è vera, e quindi impura). Je est un autre. È la grazia spietata del perverso polimorfo, la sua noia afflitta di potenza, il suo rifiuto di vivere – la sua altra vita.

Note

[1]Henry James, Il giro di vite, BUR 2011, p.138

[2] Ibid. p.141

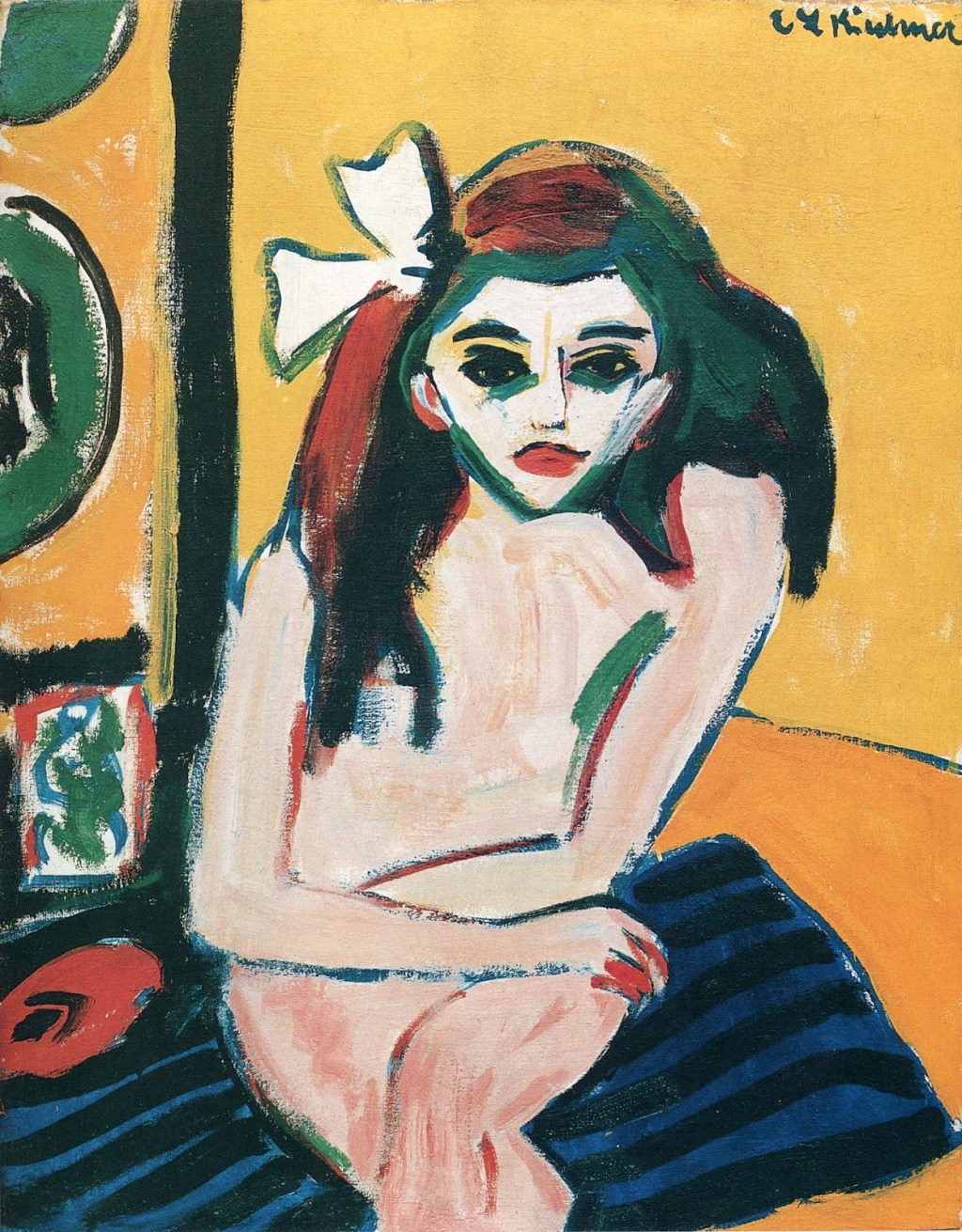

In copertina: Marzella by Ernst Ludwig Kirchner