Di Mauro Massari

In questa vita, morire non è una novità, ma non lo è neppure vivere, scriveva Sergéj Aleksándrovič Esénin poco prima di suicidarsi, in preda a una malinconica lucidità.

Tagliente. Quasi come se la morte fosse l’ombra che accompagna ogni passo, ma la vita, quella vera, fosse la battaglia da combattere ogni giorno. E se qualcuno, nella sua scrittura, è riuscito a trasformare questa lotta in una dichiarazione di verità nuda, quella è Rosa Matteucci.

Dimenticate orpelli ed esercizi di stile: la sua è una penna che scrive il necessario.

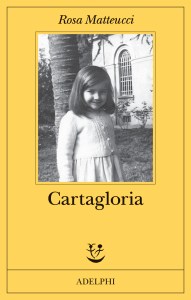

Un’urgenza che si fa voce, una confessione che si fa verità. E in Cartagloria (Adelphi), il suo ultimo romanzo, la ricerca della dignità attraverso la narrazione si intreccia con la consapevolezza della fragilità bambina. Una margherita di ricordi, che l’autrice sembra sfogliare insieme al lettore; con serietà, senza però scordare che la risata è sempre l’altra faccia della tragedia.

Quanto c’è di autobiografico in Cartagloria?

Non amo quantificare con percentuali, ma c’è tanto di autobiografico. Potrei mai essermi inventata una scena come quella in cui da bambina vedo mio nonno sparare ai cani e poi spararsi, se ciò non fosse mai accaduto?.

Dove si trova il confine tra un’opera che attinge dai ricordi e una che sfocia nella fantasia?

Io scrivo solo di quello che conosco, di quello che ho vissuto. Chiaramente non parliamo di verbali di polizia, ma quello che scrivo è reale, pur raccontato in forma letteraria.

Mi racconta un po’ com’era da bambina?

Ero quella bambina del romanzo: avventurosa, coraggiosa, ma che si è trovata subito catapultata in un mondo di adulti senza alcuna protezione. Dovevo salvarmi, altrimenti sarei stata annientata.

Per la copertina del libro ha scelto uno scatto di sé bambina. Perché proprio quella foto?

È la foto che meglio rappresenta la storia della bambina che sono stata, quella stessa bambina che ora, da adulta, si racconta.

In apertura del libro cita My own version of you di Bob Dylan…

Trovo quella canzone di Dylan meravigliosa, quasi un salmo. È una canzone molto colta, ricca di riferimenti. Una canzone che rimanda alla morte. L’ho compresa profondamente, forse per una sorta di empatia. Per me era la frase giusta per l’exergon, che in un certo senso è come la copertina del libro: suggerisce, in modo sintetico, tutto ciò che sta per essere raccontato.

Il romanzo oscilla tra il comico e il tragico, un sentire che ritorna in tutti i suoi libri. Come affronta questa zona grigia, tra le due polarità?

Non ci penso, mi viene spontaneo. Non scrivo seguendo schemi prestabiliti. Scrivo quello che sento, il mio non è mai un lavoro costruito in maniera artificiale.

La figura del padre è tra gli elementi emotivi centrali nel libro. Come ha lavorato su questo personaggio per renderlo così complesso?

Parto dalla figura e dal ricordo di mio padre. La mia scrittura viene da dentro, fluida, naturale. È il mio sentire che dà forma alle parole, non c’è nulla di artefatto: nel romanzo è tutto organico, istintivo.

Sente una sorta di pudore nel processo di scrittura?

Certo, non è affatto qualcosa di scontato. Scrivere è un’operazione di introspezione, un lavoro profondo su se stessi ed è atterrante, come scendere nel mondo dei morti, come nel mito di Orfeo ed Euridice. Ma nessuno ti tira fuori di lì, se non te stessa.

Tornando alla protagonista del libro, la bambina è una figura che soffre per non sentirsi accettata, per non appartenere ad alcun gruppo.

Non soffre soltanto: è una bambina annientata dal non appartenere a nulla. Non appartiene alla famiglia, non appartiene ai bambini, nemmeno ai cani. E anche da adulta, non appartiene a nulla. E tutta la mia vita, in qualche modo, è stata segnata dall’esclusione, anche dalle cose più ordinarie, più banali. Devo dire che è un po’ la cifra della mia esistenza. Da bambina, però, non avevo gli strumenti intellettuali o la forza fisica per reagire. Da adulta è diverso, posso difendermi anche verbalmente, ma da bambina ero inerme.

È in quegli anni che ha iniziato a leggere e ad avvicinarsi al mondo della letteratura?

Da piccola ho letto molto. Leggevo per fuggire dall’orrore che mi circondava, soprattutto romanzi della fine dell’Ottocento. Lì ho scoperto una lingua che mi ha affascinato molto, quella che oggi definirei “antica” e che si è persa un po’. Uno scrittore che apprezzo molto, Landolfi, usava negli anni Sessanta una lingua simile, che richiamava un italiano più aulico, elegante. Fruttero invece ha scritto che io sono “figlia” di autori come Thomas Bernhard e Céline, e posso dire che amo profondamente entrambi. Céline, in particolare, mi ha colpito con la sua visione disincantata, quasi delirante. E in questo credo che ci sia una certa affinità tra lui e me, anche se la mia visione è forse più legata alla realtà. Thomas Bernhard, poi, ha quell’occhio lucido sulle miserie umane, e anch’io condivido questa prospettiva.

Usa la scrittura stessa come una forma di difesa?

No, la scrittura è nata per un altro motivo. Quando ho visto morire mio padre a causa della malasanità, non ho accettato questa realtà. Sono andata in pellegrinaggio a Lourdes, ho scritto un romanzo e sono diventata scrittrice. Scrivere è stato il mio modo di cercare di dare dignità alla sua morte. Con Cartagloria, ho finalmente chiuso questo capitolo. Ora posso scrivere anche per divertirmi.

Questo romanzo sembra a volte un carillon di ricordi, altre un costante pellegrinare. Ha trovato ciò che cercava quando ha scritto la parola fine?

Sì, ho trovato un barlume di quello che cercavo, è come una porta d’ingresso, ma il resto è un divenire. Nella vita non ci sono certezze, nulla è definitivo, tranne la morte. Per tutte le altre cose, ci sono sempre nuove strade, nuove porte che si aprono e si chiudono.

In copertina: J. Raphael, In the Garden