Di Annachiara Atzei

“In alto sul ramo l’usignolo assiste alla metamorfosi.

Alberto che comincia a metter su foglie

e si trasforma in albero, o forse è solo

un brutto tiro agli occhi del volatile.

Sogni. Non resta altro di una vita.”

La tigre e l’usignolo, Mauro Garofalo

La tigre sbrana, è il vuoto allo stomaco, la desolazione. L’usignolo, che con il suo frullo d’ali sembra volerci svelare un misterioso segreto, guarda a quella vita molteplice che invece equivochiamo, spesso, come una. È il guardiano della trasformazione. Chi ci lascia per sempre non lo fa davvero – sembra dire Mauro Garofalo ne La tigre e l’usignolo – ma rimane presente in tutte le altre vite. È sparso ovunque, entra in relazione con il mondo noto – quello che la nostra mente è capace di percepire – fino a farsi soglia, limitare, luogo di passaggio verso l’invisibile. Il suo corpo, fattispecie materiale per eccellenza dell’essere umani, smette di venire inteso come realtà circoscritta e diventa frontiera fluida e crocevia di altri corpi, sguardi e riflessioni.

Tra memoria e invenzione, il libro, appena uscito per nottetempo, racconta la vicenda di Alberto. Il giovane si è impiccato. In un giorno qualsiasi di primavera ha preso con sé una scala, ha infilato una corda nello zaino, ha scavalcato la recinzione del parco cittadino, ancora chiuso a quell’ora del mattino, e si è tolto la vita. Questa è la scena iniziale del romanzo che l’autore romano dedica all’omonimo amico scomparso: un racconto intimo ed emozionante. Ma anche il racconto corale di un fatto visto attraverso tanti occhi – non solo umani – che descrive il passato, il presente e il futuro come se fossero indistinguibili, un adesso prolungato in cui ciascun personaggio prova a riconoscersi in qualcos’altro da sé. Ognuno di essi, infatti, esprime, dal proprio punto di vista, la moltitudine che siamo e non lo fa mai da protagonista né con l’intento di “dire la verità”, piuttosto come voce che si può sentire tra le tante, nessuna delle quali è più di ciò che è. La runner che lo trova appeso a un albero, il ferramenta ignaro dell’uso della corda che gli ha venduto, il pugile con cui si allenava, il poliziotto fuori servizio che chiama i soccorsi, o anche la sorella, lo studente profugo, il custode del cimitero e persino la madre e il padre di Alberto sono parte di una storia e contribuiscono al suo svolgersi e, allo stesso tempo, sono delle monadi: unici, isolati, soli, come autonomi centri di forza. Garofalo fa i conti con un dolore personale, ma ancor di più si misura con il concetto di restanza, di permanenza di chi scompare all’improvviso dalla nostra quotidianità, immaginando una metamorfosi, un mutamento che coinvolge ogni persona e ogni cosa e incide anzitutto su di noi in quanto individui: “Con te moriva la tua possibilità di nominare il mondo” – scrive – “così che quando ti estinguevi, allo stesso modo finiva il modo in cui avevi chiamato il mondo, le tue parole, forse alcune, sarebbero passate ai figli che però, a loro volta, le avrebbero fatte proprie, trasformate in altri luoghi ancora, in altri nomi”. C’è un’eredità, un essere sé altrove, in altre memorie, in altri cuori, in luoghi inimmaginati.

Qui, la morte chiama in causa il concetto di identità non solo di chi muore – in un passaggio di stato che riguarda evidentemente il fisico, la parte biologica – ma anche di chi gli sta vicino e dell’intera società.

Nel decidere cosa lasciare andare e cosa far rimanere, infatti, stabiliamo chi siamo o chi vogliamo essere, qual è la nostra vera relazione con chi è entrato nella nostra vita o ancora ne fa parte e – per altro verso – quanto ciò che accade fuori di noi dice di noi, ci fa esistere a nostra volta.

Di morte si parla sempre poco – ci turba, ci spaventa, ci mette faccia a faccia con la nostra finitudine – ma in queste pagine, l’impressione che resta al lettore è quella di una realtà in divenire, di un ciclo naturale e sentimentale che ci vede tutti coinvolti. La morte di qualcuno (ancor più se a noi caro) ci costringe a guardarci dentro, a interrogarci su ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. Ci recupera dalla distrazione, dal disinteresse, dalla velocità delle azioni di tutti i giorni. E la letteratura esplora da sempre questo tema. Nel suo memoir L’anno del pensiero magico Joan Didion, sconvolta dalla fine improvvisa del marito John Dunne, racconta di aver trascorso un lungo periodo in cui ha creduto che l’accaduto potesse essere reversibile: è il modo per gestire la perdita, lo shock che precede una sperata guarigione dal distacco subito. La toccante cronaca del suo lutto insegna ad abbandonarsi al cambiamento e ad accoglierlo come parte della vita. Sullo stesso solco (il devastante decesso della moglie), in Diario di un dolore, C.S. Lewis – nemico di ogni facile consolazione – scrive: “Sono sbigottito, sopraffatto dallo smarrimento. Ho un’orribile sensazione di irrealtà, mi sembra di parlare nel vuoto di qualcosa che non esiste”: anche per lui il dolore puro – che tanto somiglia alla paura – è difficile da raccontare e tuttavia egli decide di farlo con precisione e onestà per provare a riconciliarsi con le proprie emozioni. Per Garofalo, invece, il vuoto diventa pieno: è questo il suo modo di accettare la mancanza.

Nello svilupparsi della narrazione, nel flusso di un tempo che sembra unico durante il cui scorrere ci imbattiamo in vite altrui, diverse eppure simili alle nostre, l’autore inserisce un elemento per lui fondamentale, la natura, che rappresenta una entità più grande, un abbraccio cosmico che ricomprende tutto: c’è sempre stata prima e ci sarà dopo il nostro breve passaggio. E non è un caso, se si pensa che ha scelto di dedicare la sua professione a parlare di ambiente e, qui, di dar voce al paesaggio facendone uno dei personaggi principali. Anche il parco dove Alberto ha deciso di morire, infatti, parla, dice qualcosa di lui. Gli uccelli cinguettano sui rami e le formiche proseguono la loro marcia ordinata alla ricerca di scorte per l’autunno. Bombi e api, coccinelle, bruchi dal passo microscopico si poggiano sugli stami. È il normale corso di minuscole vite: “un istante d’eternità al rallentatore dell’infinito”. Insomma, ogni essere, nonostante tutto, va avanti e si sforza nella sua sopravvivenza. Cosa resta, allora, in questo fluire permanente – che si interrompe solo in apparenza – in cui ciascuno procede per strade separate eppure intrecciate l’una all’altra? Davvero tutto si dissolve? Davvero davanti a un lutto dobbiamo sentirci annientati o sconfitti? O forse la morte è una parte della vita che non possiamo ammansire e che non dobbiamo tentare di controllare?

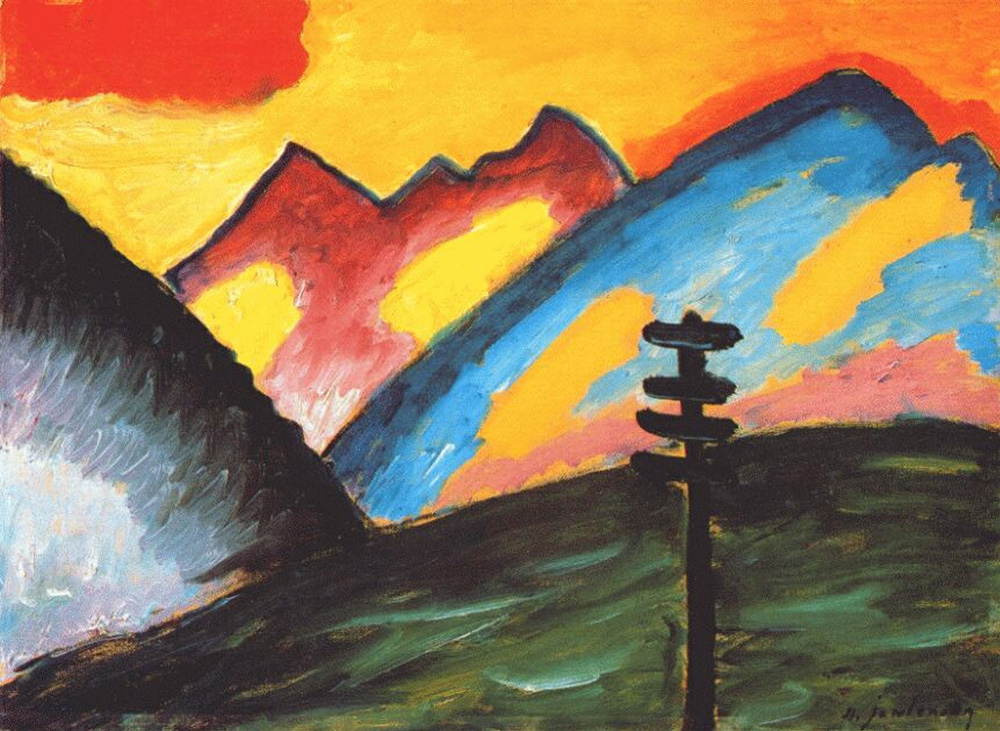

In copertina: Alexej von Jawlensky, Solitudine, 1912,