Di Giulia Bocchio e

Mauro Massari

Il 31 agosto 1867, per Baudelaire, finì com’era iniziata, nel tormento e nella solitudine, dilaniato fatalmente dalla sifilide, stordito dalle droghe utilizzate per lenire l’agonia e la paralisi. Sepolto nel cimitero di Montparnasse, pochi sono i fiori che adesso germogliano intorno alla tomba, una tomba che, centocinquantasette anni fa, era ancora così fresca da poter pensare di profanare. Lui lo avrebbe fatto, lui era abituato a scavare nel fango, d’altra parte nessuno era sceso così profondamente nelle viscere di un’epoca, di un’umanità sanguinante per uscirne a sua volta imbrattato, a sua volta dissanguato. Ma nostro fratello.

Charles Pierre Baudelaire, il principe dei nembi, il poeta che si donò al sublime, purché fosse mefitico. Un dandy, lo proclamarono i più colti, un perdigiorno avvezzo a vari vizi, più o meno tutti gli altri, compresa la madre e il rigido patrigno Aupick, sotto l’egida di un Napoleone III. Persone che non ne avrebbero mai compreso il lirismo. La sua biografia, costellata di aneddoti, condanne, pugnali, amori infamanti, debiti, sordide stanze d’albergo, atroci sofferenze carnali e morali conserva tutta la verità di questo poeta sontuoso e macabro che, nell’anno di grazia 1857, gettò il seme de I fiori del male. È qui che la poesia è cambiata per sempre. Lui non sopravvivrà dieci anni oltre. Ma in quella raccolta c’era tutto di sé e dell’umanità, spleen e ideale, scritti in quel modo, possono bastare sino alla fine dei tempi. Nacque così la poesia moderna, recitano le antologie, più che moderna, però, la poesia divenne vera. Divenne sangue, divenne vagabondaggio, inno alla bile più nera. Baudelaire diede alla poesia un odore: i suoi versi esalano ancora oggi qualcosa di carneo e di corrotto, qualcosa di ammaliante, qualcosa che ha a che fare con la morbosità, ma una morbosità romantica. Di certe poesie sembra ancora caldo il letto, umido il bicchiere, vivi gli occhi di un gatto, logori gli abiti di una passante.

D’altra parte fu sincero: ho impastato il fango e ne ho fatto oro.

Prostitute, carni consumate, una Parigi decadente e impossibile da abbandonare; qualcosa di velenoso e di spaventosamente salvifico sgorgava dalla quell’ispirazione. Rime perfette le sue, rime che s’erano date alla cruda realtà dell’esistenza. Poesie scritte da un uomo che dentro era dilaniato, scisso. Prima (e per sempre) c’era stata la madre, il suo tradimento: Caroline rimasta vedova sposò in seconde nozze l’austero generale Aupick, niente di peggio. Un rapporto quello, fra madre e figlio, consumatosi in laceranti lettere, infinite suppliche, livori, riappacificazioni e infamanti accuse e che non si risolverà mai, neanche sul letto di morte di Baudelaire. Anzi, ne influenzerà profondamente il rapporto con le donne: ed ecco Jeanne Duval, la venere nera, un’attrice di ultimo ordine, una donna che prosciugherà le forze di Charles Baudelaire, ma che ne alimenterà per quasi vent’anni l’ispirazione. Jeanne era la musa. E una perfetta spettatrice: lo vide consumarsi ed era per lei una lettera che il poeta scrisse poco prima di accoltellarsi (e non era il primo tentativo in fondo). Ma tra assenzio, vino e hashish erano sempre le sue possenti trecce ad avvinghiare il maledetto alla perdizione, all’ozio, all’oblio. All’eternità, che si raggiunge solo morendo. Vennero altre donne, certo, nuove muse, nuove prostitute, nuovi incarichi e con loro anche anche altro dolore, fisico e morale.

Come si traduce un’esistenza del genere?

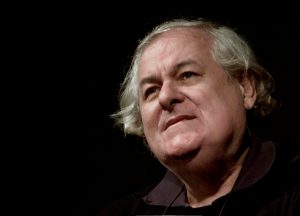

1857 – 2024 : la nuova traduzione a cura di Milo De Angelis

Quando si parla di Charles Baudelaire il sospetto, il tarlo che, fastidioso, si insinua nella mente è che sia uno di quegli autori citati con rispetto e riverenza, molto più che letti. Quasi ne bastasse il nome. Eppure le traduzioni dell’autore francese negli scaffali degli italiani non mancano di certo, da Umberto Saba e Camillo Sbarbaro. A restituirlo al lettore però, questa volta è un signore che si chiama Milo De Angelis, tra i più grandi poeti contemporanei, una delle voci più sensibili della seconda metà del Novecento. Da pochi mesi – per la collana Lo Specchio, Mondadori – sono tornati in libreria, proprio nella traduzione di De Angelis, I fiori del male. Pubblicata a Parigi, nel 1857, quasi affacciata alla porta della Belle Epoque, l’opera più conosciuta di Baudelaire vede la luce solo qualche decennio dopo la rivoluzione romantica di John Keats, Lord Byron e Coleridge. Una poesia nobile la loro, eletta, ancestrale, in comunicazione costante con la natura. Poi l’irruzione della modernità, del grigio sfiancante, della metropoli che prende il sopravvento. Arriva Baudelaire, in ritardo per la festa: un romantico con l’orologio rotto. Il poeta perde l’aureola e le ali, per diventare dannato. Fuori dal tempo si confonde tra gli abitanti della città, smarrito, angosciato. Guasto. Del romanticismo restano solo i pezzi scomposti, schegge e frammenti acuminati sparsi sul pavimento della stanza vuota. Charles ai vetri ci cammina attorno titubante, luna e fuochi alle spalle, per abbandonarsi poi al suo destino. Impossibile evitare di ferirsi. “Spirito triste/ un tempo innamorato della lotta,/ la Speranza non vuole più cavalcarti con lo sperone/ che accendeva il tuo ardore! Sdraiati senza pudore,/ vecchio cavallo che inciampi a ogni ostacolo./ … E il Tempo mi inghiotte minuto per minuto,/ come fa la neve immensa con un corpo irrigidito;/ io contemplo dall’alto il globo nella sua rotondità/ e non cerco più il riparo di una capanna./ Valanga, vuoi portarmi con te nella caduta?”. Stanco. Baudelaire è pittore attento del contemporaneo, rassegnato all’inevitabile, fino al punto di invocarlo. Una pietra in caduta libera verso il fondo della scarpata. La figura del poeta terrorizzato e inadatto alla vita di tutti i giorni, inizia quasi con lui. Avvezzo alla malinconia, vaga per le strade di una Parigi ottocentesca, tra ubriachi, ciechi che guardano il cielo e figure di donne liquide, un po’ diaboliche, un po’ divine. “Tu che sei penetrata come un coltello/ nel mio cuore sofferente,/ tu che sei venuta, forte come un branco/ di demoni, folle e ingioiellata,/ a fare del mio spirito umiliato il tuo letto e il tuo regno;/ – tu infame a cui sono legato/ come alla catena il forzato, come al gioco il giocatore incallito,/ come alla bottiglia l’ubriaco,/ come ai vermi la carogna/ – maledetta, che tu sia maledetta!” gli si sente urlare su carta ne Il vampiro. Un uomo del tempo che fu, eppure maledettamente attuale, maledettamente contemporaneo. Potrebbe essere un disperato d’amore qualunque, che si sfoga della frustrazione emotiva con in mano la cornetta malfunzionante di una cabina telefonica, a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta.

Oppure un ragazzo di oggi alla fermata del tram, che promette e ama come sempre è stato, supplicando il suo messaggio d’angoscia a quella donna che gli ha dato l’addio definitivo, la condanna senza appello, l’ultimo sguardo, l’ultima sigaretta, l’ultimo bicchiere, l’ultimo saluto. Il passo spedito verso la ghigliottina, prima ancora della sentenza autoinflitta: giudice, boia e condannato. “Ho pregato la rapida spada/ di ridarmi la libertà/ e ho chiesto al crudele veleno/ di aiutare la mia vigliaccheria./ Ma il veleno e la spada mi hanno detto parole sprezzanti:/ Non sei degno di essere liberato/ dalla tua maledetta schiavitù,/ imbecille! Anche se noi potessimo liberarti dalla sua tirannia,/ i tuoi baci finirebbero per resuscitare/ il cadavere del tuo vampiro! ”. Succube, impotente davanti a quello che lo lega alla donna “vampiro”. Stupidamente, teneramente innamorato. Un uomo in costante esilio tra gli esiliati non può che affacciarsi al baratro nel mezzo di ogni sua avventura, fermamente convinto che l’unico godimento dell’amore sta nel “fare il male”. Veggente nefasto, o semplice cronista disilluso, già nella nascita di quel male ci trova ogni tipo di piacere. Leggendo queste pagine – se del traduttore si è avidi lettori come il sottoscritto – si corre però un enorme rischio. Mentre ci si immerge nelle immagini potenti de Les Fleurs, inizia uno strano gioco di ombre, una danza tra le identità. De Angelis è Baudelaire, Baudelaire è De Angelis. Una sovrapposizione tra cantori cittadini disillusi. Osmosi su carta, che diventa simbiosi. Quello di De Angelis è un inchino fiero. Un vis-à-vis tra simili, l’incontro in un caffè del centro, al mezzogiorno di una giornata piovosa, di due poeti metropolitani. La traduzione di Milo è una carezza, rispettosa. Di più, premurosa. Quasi come le mani di una madre che adagiano il neonato appena addormentato nella culla. Nell’introduzione al libro – scritta dallo stesso De Angelis – c’è il consiglio al lettore, una strizzata d’occhio a quello che traspare come il componimento preferito del poeta milanese. “…un uomo e una donna si sono sfiorati su un marciapiede e poi sono stati portati via dalla folla, lontani per sempre l’uno dall’altra. Parlo della celebre poesia A una passante e vi consiglio di iniziare proprio da lì. A una passante sta alla poesia francese come L’infinito di Leopardi sta a quella italiana: tutti la conoscono a memoria, ma ogni volta vi scoprono tesori nascosti, cosa che avviene quando i versi sono archetipo e sorgente. La passante, la vedova alta, nera e maestosa che incontriamo in mezzo al trambusto cittadino, il suo sguardo temporalesco che per un attimo entra nel nostro e lo rapisce diventano un emblema per i secoli a venire, il prototipo delle rose che non abbiamo colto, di ciò che ci è sfuggito per un attimo e ha fatto di quest’attimo il volto della solitudine, il pozzo della nostra caduta, il porto vicino e non raggiunto, il paradiso negato per sempre”. E tra spleen e minacciose foglie di città oscure, tra incontri mancati o sussurrati dal sogno, non c’è niente di nuovo dentro queste pagine, niente di nuovo a parte un ritorno. Il ritorno di due poeti alla parola su carta; ciò a cui appartengono.

L’ultimo, prezioso, tentativo di stupire.

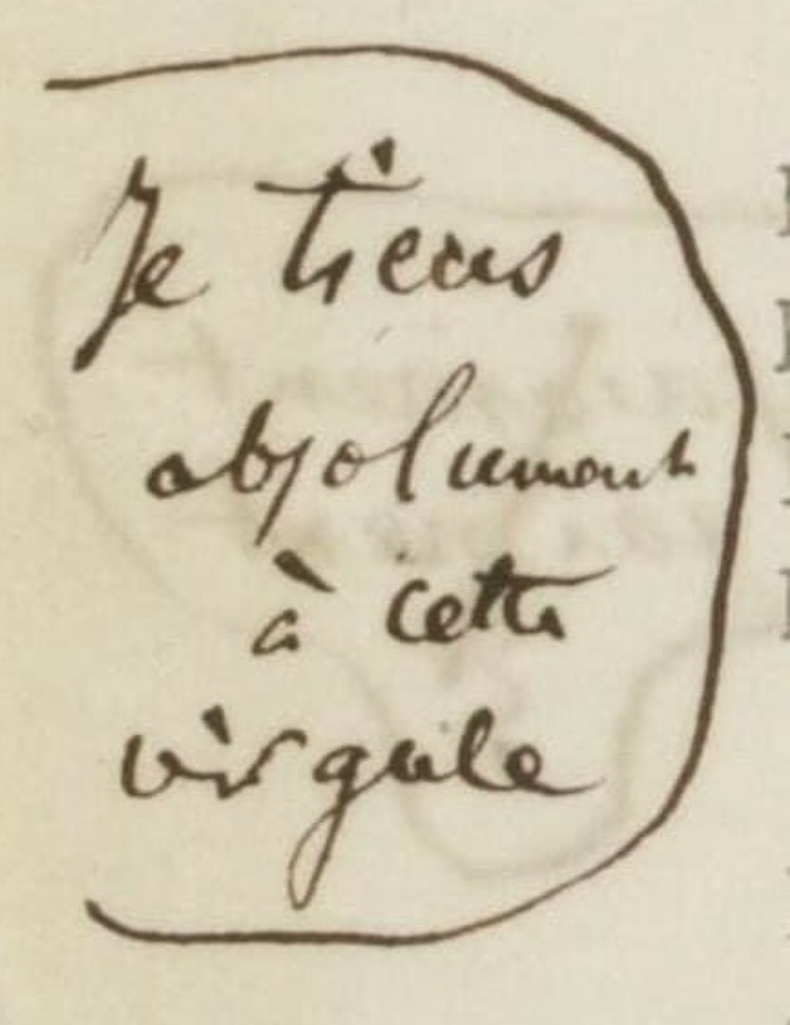

In copertina: Nota dell’autore alla prima edizione